屈萬里先生〈易卦源於龜卜考〉這篇文章透過卜辭與《易經》觀念的比較,證明《易經》的卦象是源自於龜卜。

這裡要探討的是此篇中的一個議題:他以《周易》六十四卦的「反對卦」來類比卜辭中的「對貞」:

不管反對也罷,相對也罷;那安排易卦的人,總是在對待的意義上著想,則是無可否認的。

龜卜的左右對貞,表現這對待的意思,尤為顯著。卜龜鑿灼和兆紋,都是左右相對;其卜辭也往往是左右對貞:這恰和易卦相似。

「對貞」是一種問卜的方式。簡單說,同一個問題,會以正、反兩種不同的方式來問卜。或者說,會同時用肯定式和否定式問卜。而且,正反的問題,會在龜甲或卜骨上做刻意的安排。其安排方式有兩種,一是在龜甲的兩邊呈對稱式的排版:

我們再看龜版上刻辭的情形。就完整的龜腹甲來看,它的刻辭,往往是左邊問某事吉,而右邊便問不吉否;或右邊問吉否,而左邊問不吉否。也有右上角和左中、或左上角和右中對問的。

另一種是線性編排,正反相間,屈萬里先生則以爻位之陰陽來類比:

復次,易卦的六爻,其初、三、五三爻,叫做陽爻;二、四、上三爻,叫作陰爻。一陽一陰,相間而成卦。而卜辭也恰恰有這種現象。

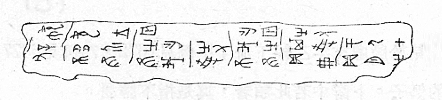

屈先生舉吳其昌《殷虛書契解詁》對以下卜骨的說明來解釋這種對貞:

本片自下而上,每節相間為文,文意正負相反。如「弗其受㞢之」與「受㞢之」相反;「不隹我㞢作𡆥」,與「隹我㞢作𡆥」相反;「跎」與「不跎」相反。卜辭若此例者,殆不可舉也。

按:「跎」原文作上止下它。古文止通足,就其造字本意來說,兩字可視為同一字。但此字作何解還有待釐清。可能表達的是足(止)被蛇(它)咬。

屈萬里用「反對卦」與六位的陰陽來與這兩種「對貞」相類比,並不貼切。更別說要以此證明易卦之源自龜卜了。

要以這些資料作為證明,至少要先確定,以上的易卦觀念,在商周時就有,與龜卜大略同一時期而有前後相承之關係。如若它們分屬不同時代,甚至時間上相差很遠,就無法作為易卦源自龜卜的證據。

上古無反對卦

先來看什麼是反對卦,以及他的源流。

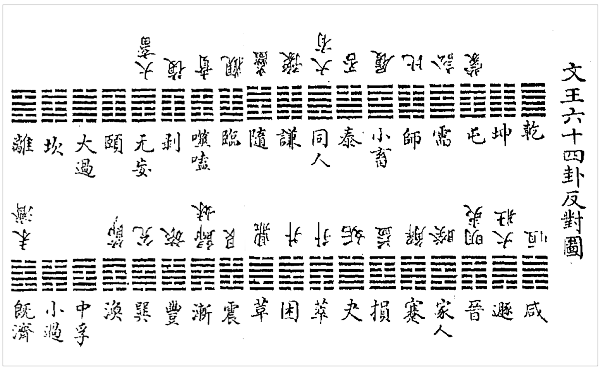

孔穎達談到《周易》六十四卦的排序與配對說「二二相耦,非覆即變」的「覆」就是所謂的反對卦,配對的兩卦上下顛倒,如屯與蒙,需與訟,師與比。六十四卦的配對多數是用覆象配對。「變」則是陰陽相反,序卦以此配對者只有四對:乾坤、坎離、頤大過,中孚小過。另有四對既是變對,也是覆對的:泰否,隨蠱,漸歸妹,既濟與未濟。

孔穎達所說的卦序,可以胡一桂〈文王六十四卦反對圖〉來表示:

如若屈先生有看到帛書《周易》以及清華簡《別卦》,了解到有更早的另一種卦序排列,至少不會輕信,以為現今《周易》六十四卦卦序有那麼古老。

事實上,從上古的畫卦法來看,根本就不可能有今人的反對卦這種東西。因為最早的卦象是用數字來畫卦,數字有上下之別,如八,六(Λ),並不是現今沒有上下之別的兩斷 - -。用數字畫的卦,將卦象倒過來,就像是我們現在把書拿反一樣,屯還是屯,只是變成放反的屯,並不會變為蒙。

因此,反對卦的形成年代,應該是在卦象畫法從數字變為陰陽符號之後,時間大約在漢初。目前最接近這種畫卦法的最早資料,是海昏侯古墓出土的《易占》、《卜姓》,《去邑》三個竹簡。

所以,反對卦與對貞,是屬於兩個不同時代的東西,而且大略是易學發展到漢代之後才有的。由此亦可見,《序卦傳》的年代也大致上屬於這個時期。如若不是,而是更早,那麼其反對卦的配對當有其他法則,而不是當今易學家認為的,卦象顛倒成對。

關於反對卦的深入探討,可再參考:為什麼上古不會有反對卦(又稱覆卦、綜卦)?

爻位陰陽最早到戰國時代才出現

現代易學中,爻位之陰陽看來是理所當然。在《莊子.天下篇》「易以道陰陽」一語影響下,更強化了這個觀念。

但證諸卦爻辭,甚至連陰陽觀念都沒有,更別說爻位之陰陽了。

在《左傳》與《國語》(合稱「左國」)的占筮例中,甚至找不到任何爻象的痕跡。而陰陽思想,也是大概在戰國時期才有的。

至於〈天下篇〉,則是屬於漢代之後的著作,並非戰國時期的作品,因為該文對老莊思想是明褒暗貶,以儒為宗,根本是漢代獨尊儒術之後才會有的文章。「易以道陰陽」的觀點只能算是漢代之後對易學的認知。

爻位之陰陽,比較早的存在證據,可能在《彖傳》與《象傳》「當位」的觀念中。但是,用後世之陰陽當不當位來解釋《彖傳》與《象傳》究竟對不對,其實也是值得懷疑的。

至少,三國時的王弼,反對六爻皆有陰陽,認為初上未可以陰陽論。所以,《彖》、《象》兩傳的陰陽觀念,很可能並不是現代易學所描繪的樣態。

無論如何,《彖》、《象》兩傳,還有陰陽的觀念,應屬於戰國中期之後才可能會有的觀念。這也不屬於殷商甲骨的時代。

對貞與貞悔

如先前我在〈為什麼易經卦象是由下往上畫?〉中所說的,屈萬里先生的時代還未發現數字卦,無緣看到後來與易學有關的一些考古發現。有些可透過數字卦之考古發現來證實的知識,屈先生的看法不免顯得過時。這類問題,全文較為瑣碎,在此就不列舉。在此只舉其大者來討論。

從時代的關係來看,屈萬里所提的反對卦與陰陽爻象,都不屬於原始《周易》的內容,而是《周易》很後來的發展而有的產物。最早的易卦不具備這些元素,原本就不足與卜辭相提並論。就算是同一時代,這樣的類比也實在很不恰當。

反對卦是六十四卦卦序的配對法則,後來也發展為占解卦象的一種觀象方法。而爻位之陰陽,同樣也是另一種解象的方法。「對貞」則是占卜的一種操作技法,兩者在本質上原本就是不同的東西。

而且,單單以兩者都有正反、相對待之觀念而認為這樣就有前後相承的關係,證據也實在過於薄弱。

正反,或相對待之觀念,或者更廣的來說,諸如二元的世界觀,在全世界的文明中多不勝數,這應該是人類很自然而然會有的觀念與思想。這就好比,有些學者,看到考古發現中有日與夜的觀念,然後就說這是陰陽思想了。如果是這樣,那麼古今中外到處都有陰陽思想。甚至,動植物也知道有日夜,難不成動植物也都有陰陽思想。陰陽思想之所以是陰陽思想,並成一家之言,所謂「陰陽家」,是就其內容來說,他以陰陽為二元而建構起一套宇宙論,來解說天道與人事如何運轉。

回到對貞的議題,同樣的,不能因為《周易》反對卦和對貞技法同樣有正反對待之觀念,就可說兩者有關係。而應該要從更深入的技術內容來看才有意義。

在占筮法中,與對貞占卜技法比較類似的,應當是「貞悔」。

「貞悔」傳統一直誤解為是易經卦象的內卦與外卦:內卦為貞,外卦為悔。悔古文作𠧩,從每從卜,《說文》也是如此定義:「𠧩,《易》卦之上體也。《商書》:曰貞曰𠧩。从卜每聲。」

所引《商書》即今《尚書.洪範》,七曰稽疑:「七、稽疑:擇建立卜筮人,乃命卜筮。曰雨,曰霽,曰蒙,曰驛,曰克,曰貞,曰悔,凡七。卜五,占用二,衍忒。」

〈洪範〉此段先儒以上下卦來解釋貞悔其實語義本身就大有問題,關於先儒如何句讀與註解,可參考〈【易經543】談《周易》占法與「貞悔」〉這篇文章。這裡只簡單談我與先儒不同的看法。

「凡七」指的是「卜五」與「占用二」,也就是前面所列的「曰雨,曰霽,曰蒙,曰驛,曰克,曰貞,曰悔」這七項。前五項「曰雨,曰霽,曰蒙,曰驛,曰克」即「卜五」,是關於卜問之法。後兩項「曰貞,曰悔」,即「占用二」,是關於解讀吉凶之用法。

在先秦典籍中,卜筮除了經常併稱,在一些制度與用法上,也經常會有相通或共同之處。例如,《周禮》大卜所掌管的除了「三兆」的卜法,還有「三易」筮法。又「以邦事作龜之八命」,以八命「贊三兆、三易、三夢之占」。這裡的「卜五」類似於《周禮」中的「八命」,指的是問法,古人稱「命」。甚至兩者在內容還有些相似之處,八命有:「一曰征,二曰象,三曰與,四曰謀,五曰果,六曰至,七曰雨,八曰瘳。」至於為何《尚書》只有「卜五」,而《周禮》有「八命」,這都只是對於古代體制的概略描繪,看其輪廓即可,細節當然會有很多不同。如清華簡《筮法》就有十七命之多。

卜是問,占則是解讀吉凶。「占用二」則是解讀吉凶的用法。這裡的「卜五」與「占用」都是以「卜」來包括「卜筮」,兩者都是通用於卜筮的。

再比照重耳親筮得晉國「得貞屯悔豫」也可知,貞悔並不等同於內卦與外卦,只是在秦穆公伐晉得蠱卦的案例裡,可以將內卦當貞,外卦當悔。

再如清華簡《筮法》第七節〈讎〉有「女在悔上」的卦象![]() ,用「內卦為貞,外卦為悔」根本解釋不通。但若以左卦為悔卦,兌(少女)在悔卦之上,就變得非常直覺而清楚了。

,用「內卦為貞,外卦為悔」根本解釋不通。但若以左卦為悔卦,兌(少女)在悔卦之上,就變得非常直覺而清楚了。

貞𠧩兩字都從卜,可見都與卜法有關。貞字依《說文》的解釋,是「貝以為贄,一曰鼎省聲」。貞字下面的貝字其實是從鼎字簡化而來,因此《說文》的解釋應該改為「鼎以為贄」。貞字依易傳解釋,有正定之義,可能是從鼎字而來。

貞既然為正,那麼悔就是反。

從秦穆公伐晉遇蠱,卜徒父的占解來看,貞悔有主客二元對立之義。這很可能就是從貞悔之正反觀念而來。正反相對,即占卜中的對貞法。

最後,從左國占筮例中出現的兩種貞悔型態來看,與卜法的對貞有兩種形態也很像。

「貞屯悔豫」以及清華簡《筮法》「女在悔上」的卦例,兩個六畫卦並立的形態很像龜甲上左右對貞之排版。蠱卦以內卦為貞,外卦為悔的形態,則很像吳其昌所舉卜骨的線性排列。

雖然占筮的貞悔與占卜的對貞可能有這樣的關聯,但是,要依此論斷說易象源自於龜卜,恐怕言之過早。

兩者很有可能是不同獨立發展的系統,然後只是剛好有某些觀念可以互通或類似而已。

- Log in to post comments