易經算卦時,為什麼要違反人類自然的書寫習慣,卦象都要由下往上畫?

已故中研院院士屈萬里先生的一篇論文或許可提供解答。

通說認為,《易經》(即《周易》)是「卜筮」之書,但嚴格來說,其實是「占筮」之書,和「卜」無關,。

「卜筮」經常併稱,是因為這是古代決疑溝通鬼神的兩大方法,而且也經常並用。卜是問龜之法,又稱龜卜。將卜兆吉凶解讀出來,稱「占卜」,這是「占卜」的嚴格與狹義定義。當然,當代把所有算命、溝通鬼神,與預測人類命運有關的行為都稱為占卜,這是當代的引申義了,也可作為占卜的廣義定義。但是,當我們在談上古的相關議題時,一定只取嚴格的狹義定義,

《周易》的占筮,是問蓍之法。用五十根蓍草演算卦象,所謂的「揲蓍衍卦」,最後解讀出卦象的吉凶就是占筮。

關於《周易》如何衍卦,可參考此篇:詳談揲蓍法(或稱「筮法」,「大衍揲卦法」)

無論古今中外,文字書寫習慣或有從左至右、從右左的差別,但若論上下之方向,全都是由上至下。但《周易》算卦,逐一算出六爻的過程當中,所謂的「成卦法」裡,是從第一爻(初爻)一直畫到最後一爻,其順序是由下往上畫的,與文字的書寫和閱讀習慣完全相反。

為什麼會這樣?

關於這個問題,在傳統經典中無法找到終極答案,只能看到先儒們都是理所當然的這麼用,並發展為相當綿密的易學體系與哲學思想。

例如,《乾鑿度》說:「易氣從下生。」鄭玄注:「易本無形,自微及著,故氣從下生。」或者,以初爻象徵萬物之初始、初生,空間上來說則是地下萬物滋長萌芽之處。上爻則是發展之終,諸如此類的。

屈萬里〈易卦源於龜卜考〉一文則提供了一個可能的解答。(此文可在中研院網站下載PDF檔)

這篇論文原本是要證明易筮是起源自龜卜,但由於寫作年代較早,屈先生無緣見到當代的相關考古發現,因此有些概念與證據顯得過時。所以其論證大致上來說,很多已經失效。

例如,他認為,八卦和六十四卦,卦畫和卦爻辭,全都是同時產生的。這顯然不正確。關於八卦與六十四卦的出現孰先孰後,考古證據尚難有定論,但不見得就是傳統認為的先有八卦,再有六十四卦。至於卦畫與卦爻辭,六畫卦早在殷商末期就有,確定早於周文王。目前發現最早的卦爻辭,是上海博物館楚竹書的《周易》,時間約在戰國中期,除此之外,並無其他更早卦爻辭的發現。

但從屈先生所提出的許多龜卜證據資料來說,還是有很多易學上的啟發。

回到《易經》成卦法的問題。為何《易經》成卦的卦象是由下往上畫?

屈萬里先生的證據主要是:甲骨卜辭就有此書寫習慣。

殷人問卜,都有一事多次卜問的習俗。另外還有卜旬的習俗,所謂卜旬,古人用天干地支計日,一天干十日即一旬。殷商甲骨卜辭常見在癸日,亦即一旬結束的那一天,卜問下一旬的吉凶,故曰卜旬。這很像當代人喜愛占星,每周、每月,或每年,定期會看下周、隔月、隔年的運勢一樣。

在這一事多問當中,會將卜問的先後次序依照數序寫下。屈萬里發現,在卜骨中經常可見,這次序很多都是由下往上的。

另外,有些雖然沒有寫下次序,也可以從他貞卜日期看出,其刻辭記載順序也是多數由下往上。而且有逐漸發展成定例的情況。卜旬也同樣呈現出同樣的日期排列順序。

看來這似乎就是問題的解答了!屈萬里先生這麼說:

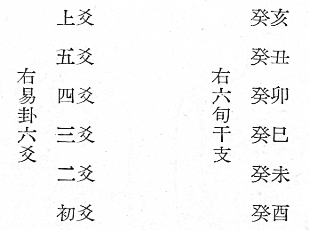

從上面所舉的各種例子看來,甲骨刻辭,其順序之由下而上的不順乎自然之習慣,是和《易》卦爻畫的順序一樣的。尤其是卜旬之辭,六旬簡直地就像以《易》卦的六爻。試看:

龜卜和《易》卦,既同是占卜的事物;而它們這不順乎自然的習慣,又恰恰如出一轍:這能說是偶合嗎?

然而,仔細一想,答案又好像不是如此。

上圖單獨將卜旬的日期挑出來特別安排的確很像易卦六爻由下至上的書寫次序,但細觀屈萬里先生所舉卜骨例證的內容,與其說書寫是由下往上,不如說那是空間的安排分配,不是書寫的方向。

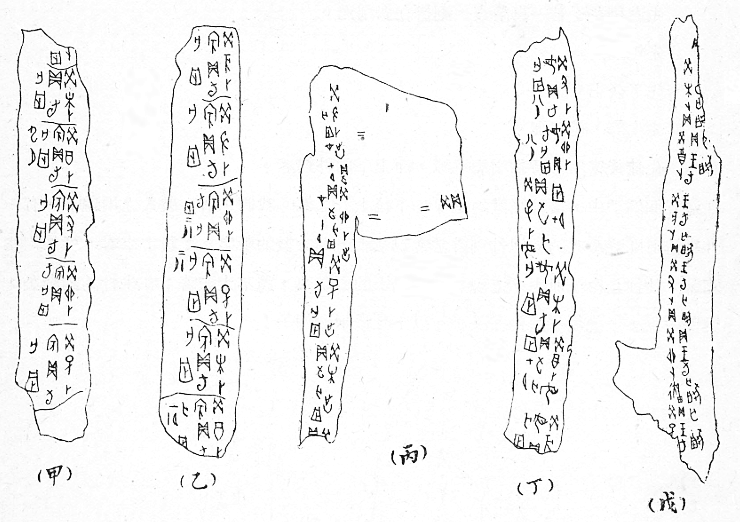

以卜旬卜骨為例,例如下面(乙)板卜骨,它的干支與上面「右六旬干支」圖是完全一致的。卜旬次序的安排的確是由下往上,癸酉卜在最下方,接著到癸未卜、癸巳卜......逐一往上。但每次卜旬的個別區塊裡,文字書寫還是由上往下,由右至左,與現今中文直排的書寫習慣完全一致。↓

乙板的刻辭六個區塊分別來看,都是由上而下這樣寫:「癸○卜,賓,貞旬亡𡆥。」「癸○」是卜問的日期。賓是貞人的名字,表示這些問卜由他負責。貞,卜問也。亡𡆥,无禍也。

如若不把易卦六爻當作六畫,而是六個時空區段的象徵,那麼屈先生的這個證據,倒是非常具有說服力。

但說這些卜骨的書寫方式違反自然的書寫習慣,就不正確了。因為這些例證的書寫方式,還是一樣由上至下。

當代該如何畫卦與看卦?

坊間有很多易經老師,相當堅持畫卦的成卦法,因此無論何時何地,不管是講論卦象或是要畫卦象,全都要一體適用地要求由下至上,說由上往下是錯的。

例如,要表達屯卦䷂,上面是坎卦,下面是震卦,就非得說下震上坎。或者是在「非成卦」場合,也就是說,並不是在算卦的情況下,只是要在紙上寫屯這個卦象,會要求學生非得從下往上畫,不能由上往下畫。

究竟這種講究對不對?

《周易》講「時」,要人在正確的時間做正確的事。

以畫卦來說,成卦是一個時,這個時,得遵守他的儀式程序。揲蓍衍卦過程當中,得由下往上一爻一爻逐一形成一個卦。所以我們在畫卦時,是由下往上畫。

平時讀書,或者是成卦之後在看卦,或者你在作筆記要畫卦,這又是另一個時。人性之自然是什麼?人的閱讀習慣與書寫習慣都是由上至下的。這並不是揲蓍衍卦的過程,自然不用遵守揲蓍衍卦的儀式程序,非得由下至上不可。

如果看倌認為我的說法很主觀,不正確,可以看看《大象》傳如何表達卦象?

大多數都是先講上卦再講下卦,反而由下卦講到上卦是少數:

屯卦 ䷂:雲雷,屯。君子以經綸。

蒙卦 ䷃:山下出泉,蒙。君子以果行育德。

需卦 ䷄:雲上於天,需,君子以飲食宴樂。

訟卦 ䷅:天與水違行,訟。君子以作事謀始。

師卦 ䷆:地中有水,師,君子以容民畜眾。

比卦 ䷇:地上有水,比。先王以建萬國,親諸侯。

小畜 ䷈:風行天上,小畜,君子以懿文德。

履卦 ䷉:上天下澤,履,君子以辯上下,定民志。

泰卦 ䷊:天地交,泰。后以財成天地之道,輔相天地之宜,以左右民。

否卦 ䷋:天地不交,否。君子以儉德辟難,不可榮以祿。

同人 ䷌:天與火,同人。君子以類族辨物。

大有 ䷍:火在天上,大有。君子以遏惡揚善,順天休命。

謙卦 ䷎:地中有山,謙,君子以裒多益寡,稱物平施。

豫卦 ䷏:雷出地奮,豫。先王以作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。

隨卦 ䷐:澤中有雷,隨。君子以嚮晦入宴息。

蠱卦 ䷑:山下有風,蠱。君子以振民育德。

臨卦 ䷒:澤上有地,臨。君子以教思无窮,容保民无疆。

觀卦 ䷓:風行地上,觀,先王以省方,觀民設教。

以上只挑出屯卦至觀卦共十八卦,只有比卦、泰卦,與臨卦卦象是由下往上講,其餘都是由上往下。這也讓程頤在註解噬嗑卦時誤解說象只能從上往下講:「象無倒置者,疑此文互也。」朱熹就依照程頤註修正《大象》文字說「雷電」應該改為「電雷」。

程頤說法當然不對,象沒有只能由上往下講的道理。由上往下講固然是《大象》的主流,但是偶爾還是會由下往上講。然而,由此也可看出,卦象由上往下看,才是人性之自然。

《彖傳》表達方式也是同樣有兩種不同的形態,大致而言,在描繪二體卦象的用語,會由上往下講,講述卦德則是由下往上講,因為卦德有推己及物,由內而外的意義。如屯卦說「山下有險,險而止」,前半講卦象是由上往下,後半講卦德是由內往外(由下至上)。再如訟卦說:「上剛下險,險而健。」也是同樣的語法。

不過,由於《彖傳》取象多用卦德,所以和《大象》相反的,他的二體卦象比較常由內往外(由下往上)講,較少由上往下。

所以,各位易友,下次在畫卦象時,如果不是在揲蓍演卦的情況,不要那麼彆扭,非得從下面往上畫。你就很自然而順手的由上往下畫就好了,怎麼順手就怎麼畫。

卦象口訣

記憶六十四卦是學易經最基本的入門功夫。

我們在記憶卦象通常會用到六十四卦的口訣。

六十四卦口訣就是使用最自然的觀象法:由上而下。如:䷉ 天澤履,䷌ 天火同人,䷘天雷 无妄......。

關於六十四卦口訣可以在這裡下載。

- Log in to post comments