《彖傳》中經常可見「剛」、「柔」兩字,這兩字在易學上的解釋相當混亂。常常同一個易學家,一下將它解釋為爻之陰陽,一下子又解釋為八卦卦象:將「剛」字理解為陽卦,具體而言就是乾震坎艮都稱剛;「柔」為陰卦,即坤巽離兌全都是柔。

詳細去檢驗整本《彖傳》可以確認,這樣的解釋並不正確。

《彖傳》的「剛柔」用法相當嚴謹而清楚,大部分都是在講爻的陰陽,陽爻謂之剛,陰爻謂之柔,這也是剛柔最原始的定義。

另一個相較之下比較少用的意思,以乾卦為剛健之象,簡稱為剛;坤為柔順之象,簡稱為柔。如若指的是乾坤的卦象,那麼就會有清楚的上下二體的文字脈絡。

要注意的是,八卦取象為剛柔者,只有乾坤二元,其餘六子卦都不會稱剛柔。先儒以六子卦註解剛柔,是錯誤的。

剛柔觀念從爻象而來

《莊子.天下篇》:「易以道陰陽。」後人都因此以為,《周易》的本源就是陰陽。但從更早的考古資料可確認,《左傳》「筮者數也」更能夠說明易的本質。「易以道陰陽」只能代表漢代之後,或者頂多到戰國中、後期之後的易學發展。

事實上,陰陽的觀念在易學上是較為晚出的,應該是在戰國中、後期左右。而《周易》是西周的產物。

易經卦象最早並不是以陰陽符號在畫,而是用數字,這也是考古上所說的「數字卦」。

就符號發展來說,現今的陰陽分別是從數字的七(一)和八兩個數字符號發展而來,其中八的畫法,到了漢代,因為漢隸書法的特性,發展為兩斷的陰符 - -。但是,在上古某些占筮系統裡面,卦象的標準表達法並不像《周易》是用一與八,而是用一與六(︿ )。

帛書易傳《易之義》開頭引子曰就說:「曲句焉柔,正直焉剛。」這說明了剛柔的由來。一(七)的符號是正直而剛硬的,所以稱剛。「曲句」講的似乎不像八,比較像是 ︿ (六),意思是說,因為它的形狀是彎曲柔軟的樣子,所以稱柔。

這就是剛柔的最原始概念:從數字一與六的的形態,即爻象而來。

詳論可參考:>> 陰陽符號與思想的發展:符號篇

再就觀念的發展來看,陰陽思想大概是在戰國時鄒衍陰陽家流行之後,才逐漸進入易學當中的。而易傳中的剛柔,可以說為後來易學的陰陽思想發展鋪墊了完整的內容基礎,你也可以把剛柔當作後來的陰陽。只不過,就觀念的發展先後來說,剛柔是先於陰陽的。

詳論可參考>>陰陽符號與思想的發展:思想篇

剛柔演變為爻之陰陽

在《周易》卦爻辭裡,幾乎是看不到剛柔、陰陽這些字的,唯一出現的一次是中孚「鳴鶴在陰」,但只有一個「陰」字。

所以,要說《周易》這部經典的古經文都在講陰陽,是說不通的。

但到了易傳,就非常常見了,而且,基本上,剛柔是比陰陽更為常見的用語。因此,可以確認,這些剛柔、陰陽的觀念,都是從易傳開始發展出來的。

而且詳讀之後還可發現,基本上,不只在《彖傳》,而是全部的易傳,剛柔多數指的都是爻之陰陽。

例如:《象傳》中的「乘剛」,講的是柔爻在剛爻之上。剛就是後來說的陽爻,柔就是陰爻。再如《說卦》:「觀變於陰陽而立卦,發揮於剛柔而生爻。」「立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,立人之道曰仁與義。」「分陰分陽,迭用柔剛,故易六位而成章。」

《繫辭》:「三與五同功而異位,三多凶,五多功,貴賤之等也。其柔危,其剛勝邪。」「易之為書也不可遠,為道也屢遷,變動不居,周流六虛。上下无常,剛柔相易,不可為典要,唯變所適。」六虛就是六位,能夠在六虛中周流而上下相易的,只能是爻,不會是卦。

從以上文字可清楚看出,剛柔指的都是爻。

回到《彖傳》。

《彖傳》用語中,剛柔經常搭配爻象在講,因此,顯然剛柔講的就是爻之陰陽無誤。

如「剛中」、指的是剛爻在二或五,即下卦或上卦的中間位置。蒙卦䷃「剛中」指的是九二,師䷆「剛中而應」指的是九二與六五相應。比卦䷇「剛中」指九五。履卦䷉「剛中正」指九五……。同理,「得中」則是指剛或柔爻取得了二或五的中間位置。

而剛或柔之「得位」、「當位」,也都是屬於爻象的範疇,只能是爻,才能講得位、當位。所謂得位或當位,是剛爻在剛位(三或五),或柔爻在柔位(二或四)。若是剛爻在柔位,或柔爻在剛位,則是不當位或失位。

如小畜䷈「柔得位而上下應之」,渙卦䷺「柔得位乎外而上同」,同人䷌「柔得位得中而應乎乾」,噬嗑䷔「柔得中而上行,雖不當位,利用獄也」,遯䷠「剛當位而應」,節卦䷻「當位以節,中正以通」,未濟䷿「雖不當位,剛柔應也」。

關於當位,詳論可參考 >> 爻象全攻略

這裡有個奇特的情況是,《彖傳》似乎只有柔爻才會講「得位」,剛爻不講得位。而講「當位」的,則有剛爻也有柔爻。而且,相較之下,《彖傳》較常講「得位」,較少講「當位」。

以上都是純屬爻位的觀念,因為卦沒有得不得中、得不得位等問題,這些象都只適用於個別的陰陽,也就是爻,不適用於八卦。

至於《彖傳》講的「應」,稍微複雜一些。

「應」大致來說,也是爻象的範疇,指的是上卦與下卦對應爻之間是否為陰陽相濟。

具體而言,初與四,二與五,三與上,若出現一陰一陽,那麼就是「應」,這種「應」易學上有時會稱「正應」或「遠應」。另還有一種「應」,則是意指相鄰兩爻之間如果為陰在陽下,即「順」象,這也是應,所謂的「比應」。比應雖然在《彖傳》中較少見,但顯然也是有此爻象。如小畜䷈「柔得位而上下應之」,柔得位指的是六四,上下應之則分指九五與六四比應,初九與六四遠應。大有䷍「柔得尊位大中而上下應之」則指六五,有上九與九二與其相應。

相關觀念可再詳讀 >> 爻象全攻略

但《彖傳》談「應」時,有時又會與八卦卦象綁在一起講。這涉及到《彖傳》一個重要觀念與特殊的觀象法:「主爻」。

六十四卦有它的主爻,而八卦也有。主爻可當作是一卦的代表,如履卦䷉「柔履剛也。說而應乎乾」,柔指的是六三,乘九二之剛,為柔履剛之象,兌之所以應乎乾,是因六三既是履卦主爻,也是下體兌卦主爻,既可代表整個履卦,也可代表兌卦。六三與乾之上卦相應,即「說而應乎乾」之象,因此這個應雖然涉及八卦,而且也涉及二體卦象,但其實用的主要還是爻象,以爻來代表卦。再如,同人卦䷌「柔得位得中而應乎乾」也是同樣的觀象法,「柔得位得中」指六二主爻,與乾卦之中爻相應,因此為應乎乾之象。

另還有一類是與陰陽消息有關的用語,也只能用爻之陰陽來註解。如臨卦䷒「剛浸而長」,復卦䷗「利有攸往,剛長也」,夬卦䷪「剛長乃終」,都在講陽氣(剛)之增長,這也是爻之範疇,而不是八卦。

最後還有一種可以證明剛柔即陰陽而不是八卦的情況,像巽卦䷸「柔皆順乎剛,是以小亨」,兌卦䷹「剛中而柔外」,這兩卦都沒有陽卦,剛柔只能是爻的陰陽,不會是八卦。巽卦的「柔皆順乎剛」指初六與六四,皆承順於上面的陽爻。兌卦「剛中柔外」,意指上六陰柔在外,九二與九五剛中。

卦象的引申

剛柔從爻象,又引申到卦象,但只有乾坤會稱剛柔,其他六子卦並不會稱剛柔。

以剛柔為八卦卦象的用法,除了比較少見,《彖傳》還會有特殊的語法:一定是在二體卦象的文字脈絡下。因此我們可以藉此來確認什麼卦可以稱剛柔?

結論是:乾為剛,坤為柔。而且這可能是卦象的簡稱。乾卦取剛健之象,簡稱剛;坤卦是柔順之象,簡稱柔。六子卦並不稱剛柔。

以下是《彖傳》的相關卦例:

- 需卦䷄:「險在前也。剛健而不陷,其義不困窮矣。」險為外坎,剛健即內卦乾。

- 訟卦䷅:「上剛下險,險而健。」上剛與健都是指乾卦,險為坎卦。從這個語法更可看出,「剛」可能就是「剛健」之簡稱。

- 否卦䷋:「內陰而外陽,內柔而外剛,內小人而外君子。」內卦為坤,外卦為乾。陰、柔、小人都是坤象。陽、剛、君子都是乾象。

- 大有卦䷍:「其德剛健而文明。」乾為剛健,離為文明。

- 大畜卦䷙:「剛健篤實。」乾為剛健,艮為篤實。

- 大壯卦䷡:「剛以動。」乾剛震動。

- 明夷卦䷣:「內文明而外柔順」,離為文明,坤為柔順。

以上的剛柔字全都有二體卦象的文字脈絡,依此脈絡去找卦象,剛一定是指乾卦,柔一定是坤卦。並無六子卦。而且從這些用語可看出,「剛」像是「剛健」之象的簡稱;而「柔」則是「柔順」的簡稱。

疑似可解釋為六子卦的例證

以上是語義脈絡比較明確的文字,可藉以清楚確認剛柔的用法:與爻象一同出現的,一定是指爻的陰陽;有二體脈絡的,則是指乾坤。

接著可以來看語義脈絡較不明確的,也似乎比較有爭議。先儒經常會用六子卦來解釋:

- 訟䷅:剛來而得中也。

- 隨䷐:剛來而下柔,動而說

- 蠱䷑:剛上而柔下。

- 噬嗑䷔:剛柔分,動而明,雷電合而章,柔得中而上行。

- 賁䷕:柔來而文剛,故亨。分剛上而文柔,故小利有攸。

- 无妄䷘:剛自外來而為主於內,動而健,剛中而應,大亨以正。

- 咸䷞:柔上而剛下,二氣感應以相與。

- 恆䷟:剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恒。

- 鼎䷱:柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。

- 渙䷺:剛來而不窮,柔得位乎外而上同。

這些卦談的剛柔有個特色,都會搭配來往、上下,或進退等動態的用語。那麼,究竟能夠上下來往的,是陰陽,還是八卦呢?這個的確是有爭議的。

《周易》卦爻辭中講「來往」的卦象,最明確而顯著的例子是泰否兩卦:泰䷊曰「小往大來」,否䷋曰「大往小來」。

來往講的是二體卦象之在外在內。乾稱大,如大有䷍、大畜䷙、大壯䷡ 等卦的「大」都是指內卦之乾。因此相對應的,坤為小。泰卦坤陰在外為小往,乾陽在內為大來。同理,否卦為乾陽離去(大往),坤陰歸來(小來)之象。因此其來往指的是二體卦象之在內在外,並從內外引申為往來之象。

但如前所述,在《彖傳》裡,剛柔作為卦象,分別是乾坤的取象。以上的例證,用乾坤是無法註解的,只能用陰陽來看。所以,《彖傳》談的來往,上下,並不是像泰否兩卦的卦辭一樣,指的是乾坤兩卦之在內在外。

由此亦可見,《易經》經自經,傳自傳,經與傳在很多用語和思想上是截然不同,不可混淆的。

過去傳統的易學家,可能會用六子卦來註解剛柔。我們嘗試用六子卦來註解以上所有的《彖傳》文字會發現,有很多問題。

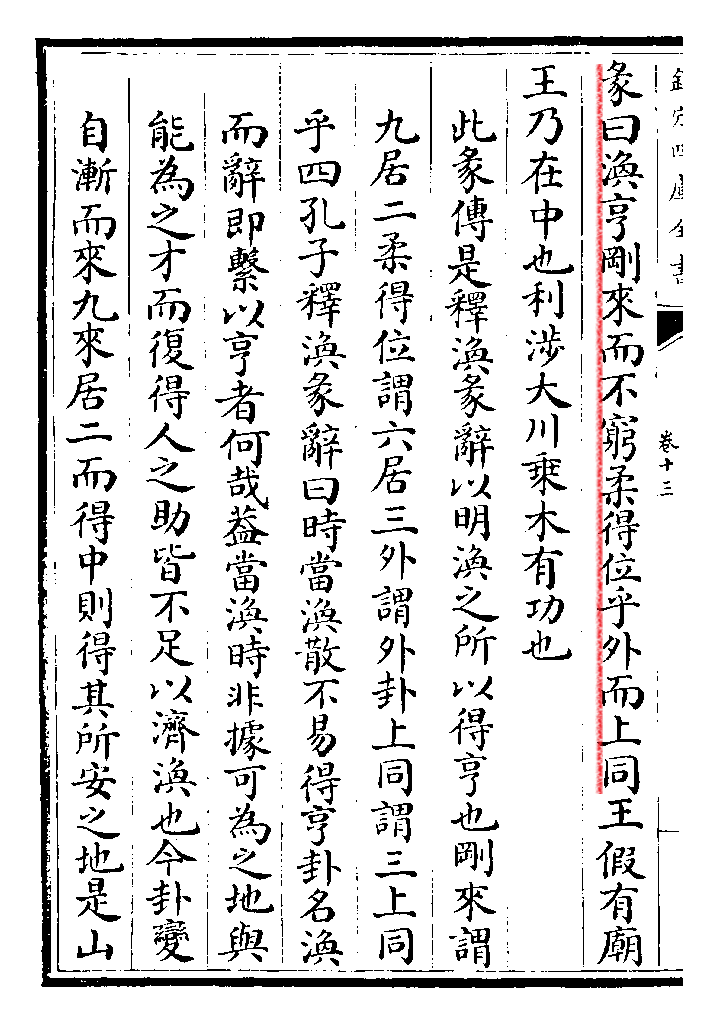

訟卦䷅「剛來而得中也」,原本從「得中」一語可知,剛指的是陽爻九二。但來知德這麼註解:「剛來得中者,需訟相綜。需上卦之坎,來居訟之下卦,九二得中也。」這是以坎為剛,剛來是指需卦的坎下來變成訟卦的坎;而得中者為九二,基本上已經扭曲語義了。這一句,「來」與「得中」指的都是同一個「剛」,只能是九二。來知德一下說坎,一下說九二,顯然是不正確的。再來,若得中指的是需九五變訟九二,需九五本就中,這並不是得中。所謂得中,是原本不在中,而在歷經變化之後變在中了。這只能從爻之升降來說。

隨卦䷐「剛來而下柔,動而說」孔穎達註:「震剛而兌柔也,以剛下柔,動而之說,乃得隨也。」蠱卦䷑「剛上而柔下」王弼註將它曲解為「上剛下柔」,動態的語義,變成了靜態的。但不知他指的究竟是上九與初六?還是上艮與下巽?孔穎達註講的並不清楚,但就隨卦之例,應是指上艮下巽。

來知德則以隨蠱兩卦為綜卦來註解兩卦《彖傳》。如隨卦䷐說:「剛來而下柔者,隨蠱二卦同體……艮剛來居于下而為震,是剛來而下于柔也。」蠱卦䷑:「蠱綜隨,隨初震之剛上而為艮,上六兌之柔下而為巽也。」

鼎卦䷱「柔進而上行,得中而應乎剛」,來知德註解說:「柔進而上行者,鼎綜革。」「言革下卦之離,進而為鼎之上卦也。進而上行,居五之中,應乎二之剛也。」從這些註解可清楚看出,以剛柔為六子卦的註解方法裡,都會把來往、上下當作是綜卦,也就是卦之上下顛倒。如隨與蠱,互為綜卦。隨是蠱顛倒過來,蠱是隨之顛倒。鼎與革,鼎卦是革卦倒過來而成,革卦下離,倒過來變成鼎卦上離,為柔進。然後革的六二,變成了鼎的六五,即「得中」。「得中」問題可參考前文訟卦的說明。

王弼與孔穎達註解的最大問題在於,無法說明「來」是怎麼一回事?卦究竟是從那裡來?由於在其整個易學體系裡,沒有任何理論可以說明卦從何而來的問題,所以只好把上下來往這類動態的用語曲解為靜態的卦象,從王弼蠱卦註就可清楚看到這問題。另一個問題是,其剛柔的註解完全沒有定則,例如,隨卦「剛來而下柔」王弼注說「震剛而兌柔」,以震在下兌在上為剛來下柔。到了渙卦「剛來而不窮,柔得位乎外而上同」變成是「二以剛來居內,而不窮於險。四以柔得位乎外,而與上同」。渙卦雖然用爻之陰陽來註解,但同樣的無法解釋剛柔從何而來的問題。

相較之下,來知德用綜卦來註解來往上下,好像是有解決了從何而來的問題了。總體來說,這些卦例目前為止,唯一用六子卦勉強解釋得通的,就是來知德這種方法。他所謂的綜卦,即卦之顛倒,或稱反對、覆,孔穎達易學也有這種觀念,但他並未運用。但這與《彖傳》的上下、來往,進退用語,感覺很不貼切。無論將隨蠱,及革鼎看成同一卦,或者是互為本源,都是相當奇怪的理論。事實上,最關鍵的還是在於:上古原本就沒有綜卦或反對卦這種東西。因此這種方法根本就是錯的。詳論可參考:為什麼上古不會有反對卦(又稱覆卦、綜卦)?

最後,所有這些卦例,唯有用爻之陰陽來註解,才能夠全部解釋得通。而這種陰陽之來往,上下,有時被稱為升降,這就是所謂的「卦變」。關於卦變的詳論,可參考這篇文章,以及文章裡面的相關連結。而卦變正是王弼和來知德這些易學家所否認的方法學。

以下筆者運用《周易集解》中如虞翻、荀爽的方法學來註解。這種方法,以剛柔為陰陽。相較之下,語義更加貼切與通順:

- 訟䷅ :「剛來而得中。」遯卦九三來居二而得中,六二升三。(蜀才:此本遯卦。)

- 隨䷐ :「剛來而下柔。」否卦上九來居六二六三柔爻之下,初六升上。(虞翻:否乾上來之坤初。)

- 蠱䷑ :「剛上而柔下。」泰卦初九上行至上,上六下降至初。(虞翻:泰初之上,故剛上;坤上之初,故柔下。)

- 噬嗑䷔:「剛柔分,動而明,雷電合而章,柔得中而上行。」否卦九五下降至初,初六上行至五,變為六五而得中。

- 賁䷕:「柔來而文剛,故亨。分剛上而文柔,故小利有攸。」泰上六來居二,文飾下體之剛爻;九二分離至上而文飾上卦之柔爻。(荀爽:此本泰卦。謂陰從上來,居乾之中,文飾剛道,交於中和,故亨也。分乾之二,居坤之上,上飾柔道,兼據二陰故小利有攸往矣。)

- 无妄䷘ :「剛自外來而為主於內,動而健,剛中而應,大亨以正。」遯卦九喪來至初。(蜀才:此本遯卦。)

- 咸䷞ :「柔上而剛下,二氣感應以相與。」否卦初六上升,上九下降。(蜀才:此本否卦。)

- 恆䷟:「剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恒。」泰卦初九上往至四為剛上,六四降至初為柔下。(蜀才:此本泰卦。)

- 鼎䷱ :「柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨:遯卦六二上行至五。(按:這是唯一語義有問題的一個註解卦例。)

- 渙䷺ :「剛來而不窮,柔得位乎外而上同:否卦九四來居二,下卦成坎,為剛來而不窮,坎為流水而不窮。否九二至外成六四,與九五比應,為「得位乎外而上同」。

最後,朱熹雖然對剛柔的註解是正確的,而且也用卦變來註解,甚至藉以建構起他自己的一套卦變圖。但問題出在,他依《彖傳》剛柔字所建構出的卦變系統並不正確。詳論可參考這篇文章對朱熹卦變的分析。

- Log in to post comments